“Musik gibt mir die Möglichkeit, unmögliche Räume zu schaffen und zu betreten.” – Im Interview mit Milena Georgieva

Ich freue mich, dass wir nun endlich sprechen. 2016 bis 2020 haben wir uns ja noch oft auf Events getroffen, du hast Kunst gemacht und hast als Yuzu vor allem aufgelegt. Während und nach der Pandemie habe ich dich kaum noch gesehen. Letztes Jahr dann wieder öfter. Ein absolutes Highlight war für mich dein Auftritt mit Magdalena Forster beim Sägezahnfestival im Dezember. Weil ich deine Transformation von der DJ und Künstlerin zur Musikerin und Performerin super interessant finde und darüber nur wenig weiß, deshalb treffen wir uns jetzt. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an – mit der Zeit bevor du nach Wien gekommen bist. Du bist ja in Bulgarien aufgewachsen. In Sofia oder wo genau? Hast du dort auch schon mit deinem Studium angefangen?

Ja, ich bin in Sofia aufgewachsen und habe dort auf der Kunstakademie noch ein Semester gemacht bevor ich nach Wien gekommen bin.

Und wie war das in Sofia aufzuwachsen? Wie war deine Kindheit? Wie war deine Jugend? Was hat dich damals interessiert? Wie war dein familiäres Umfeld? Was macht man dort so? Und wie bist du dann nach Wien gekommen?

Das ist eine lange Story. Ich bin in den 1990ern Jahren in Sofia aufgewachsen. Das war politisch eine Zeit des Wechsels und ich habe den Sozialismus nicht wirklich miterlebt, der meine Familie und meine Eltern geprägt hat. Aber ich habe ihn über ihre Erzählungen und über seine Folgen mitbekommen. In den 1990ern war es nicht leicht, genau wo ich geboren worden bin. 1989 und auch die Jahre danach sind sehr arme und schwierige Jahre gewesen. Das hat mein älterer Bruder noch mehr mitbekommen.

Hat sich das dann in materieller Knappheit bemerkbar gemacht oder auf weiteren Ebenen?

Oh ja. Es gab schon Momente, wo wir nicht wussten, ob wir heute noch ein Brot im Geschäft bekommen. Das hat sich dann so langsam verändert bis zur heutigen Situation, wo es alles im Geschäft gibt und alles eigentlich so teuer ist wie hier in Wien. Meine Eltern haben immer viel gearbeitet, um die Familie irgendwie abzusichern. Glücklicherweise haben sie einen Beruf, wo es immer Arbeit für sie gibt – sie sind Ärzte. Weil sie viel arbeiten mussten, bin ich oft mit meiner Oma gewesen, das hat mich sehr geprägt. Ja, und jetzt haben wir auch ein Kind, aber die Omas sind weit weg. Jedenfalls lebten wir zuerst im Zentrum von Sofia, dann mussten wir gezwungenermaßen in ein anderes Viertel umsiedeln und waren in einer eher kleinen Wohnung, also es war ziemlich eng. Mein Bruder ist fast acht Jahre älter und eine Zeit lang waren wir zu dritt in einem Zimmer, also ich, mein Bruder und meine Oma.

“ überall lief bei allen ständig MTV“

Oh wow. Und wie war deine Jugend? Gab es Musik zu Hause, was hast du als Teenager gemacht?

In Sofia spielen öffentliche Plätze eine große Rolle für das soziale Zusammenleben. Ich habe als Kind und Teenager viel Zeit draußen verbracht. Wir sind einfach immer draußen abgehangen und haben neue Orte erkundet – Parks, Gärten, Brachen, Plätze, Schulhöfe, Lücken zwischen den Wohnhäusern, öffentliche oder private Grundstücke ganz egal, wir sind immer draußen herumgelaufen. Subkultur und Austausch war für mich wesentlich an solche Plätze gebunden, wo man sich trifft, mehr als an Clubs oder andere Innenräume. Da haben wir auch oft lange aufeinander gewartet (lacht). Heutzutage wenn ich in Sofia bin, gehe ich immer noch an solche Orten, um Leute zu treffen. Und alle sind da. Es vermischt sich – von Obdachlosen über Skater, Hippies, Metals, Künstler:innen, Hipster und Office-Job Leute. Das gibt es in Wien nicht so oft und das vermisse ich auch. Darin sehe ich für mich eine persönliche Verbindung von Landschaft, Community und Kultur bzw. Musik.

Hast du auch ein Instrument gelernt? Wo konnte man Musik überhaupt hören?

Ja, meine Mutter hat darauf bestanden, dass erst mein Bruder, später dann ich, Klavierunterricht nehmen. Und ich habe es eigentlich geliebt, von klein auf, bis ich eine schlechtes Erfahrung gemacht habe. Einerseits konnte meine sehr coole Klavierlehrerin nicht mehr zu uns kommen und die neue Lehrerin bei uns im Viertel war ziemlich anstrengend. Ich habe immer mitgesungen, als ich gespielt habe, ohne es zu merken und sie hat das verboten und mir gesagt, ich soll meine Finger auf eine bestimmte Art halten. Sie war so ganz disziplinär unterwegs, und das war einfach sehr entmutigend für mich. Und dann kam meine Mutter einmal sehr müde nach Hause und hat verlangt, dass ich Klavier spiele, während sie sich auf der Couch ausruht… Und da ist irgendetwas in mir passiert. Ich wollte nicht spielen und sie ist ausgerastet. Ich habe dann entschieden, dass ich kein Klavier mehr spielen will. Was ich heute bereue.

Aber du machst ja trotzdem Musik.

Da begann dann mein langer Umweg zur Musik. Ich habe irgendwie dieses Bedürfnis gehabt, mich zu emanzipieren und ich dachte anscheinend, das funktioniert, indem ich das Klavier verweigere.

Und in deiner Jugend und Teenagerzeit? Was lief da so im Radio, bulgarische Popmusik oder was hast du gehört? Bist du in die Disco gegangen?

Also, über meinen Vater habe ich viel so Rockmusik gehört: Uriah Heep, Deep Purple, all die Sachen. Und über meinen älteren Bruder habe ich Nirvana mitbekommen und Pink Floyd. Und Queen war dann überhaupt meine erste Lieblingsband und Freddie Mercury mein bester Freund. Ich bin erst viel später darauf gekommen, dass er eigentlich schon tot war. Und dann später gab es einerseits MTV nonstop im Fernsehen und andererseits war so die Grunge-Trip-Hop-Welle… Ich habe sicher zwei Sommer mit einem Prodigy-T-Shirt verbracht. Also Boy-Bands, Soundgarden, Pantera, Therapy? und gleichzeitig Massive Attack, das waren alles populäre Sachen. Das war in den 1990er Jahren nicht so ein Problem irgendwie, da hat sich vieles vermischt. Und dann kam die ganze elektronische Musik, The Orb, Orbital usw., ich glaube, die hat ganz viele von uns geprägt… Wir waren alle noch ein bisschen zu klein, um es so wahrzunehmen. Aber gleichzeitig hat es uns voll geformt in unserem Geschmack. Und im Rückblick ist es auch interessant, wie sich Sound entwickelt hat. Es war so die MTV-Ära bis zu meinen Teenager Jahren, zumindest in Bulgarien, überall lief bei allen ständig MTV.

Wo und wie habt ihr Musik gehört? Seid ihr auf Konzerte gegangen oder gab es so Discos oder wie war das?

Ich war nachts leider nicht so viel unterwegs. Meine Eltern waren strenger als andere. Aber es waren auch Zeiten, wo es nicht so sicher war, ja. Es gab in den 1990er diese coolen Stände, die auf der Straße Kassetten verkauft haben. Da haben wir immer Kassetten gekauft. Oder wir haben Mixtapes aus dem Radio aufgenommen.

Und wie hast du damals in Sofia dein Studienfach ausgewählt? Wie kam es dazu?

Um die gleiche Zeit, wo ich mit Klavier aufgehört habe, habe ich ein anderes Outlet gefunden. Und das war Zeichnen. Mein Vater hat das irgendwie bemerkt und hat gemeint, dass ich besonders zeichne und dann hat es langsam mit Unterricht fürs Zeichnen und Malen angefangen. Ich wurde dann eigentlich in so einem Kunstgymnasium aufgenommen, aber kam dann doch auf das Deutsche Gymnasium… Weil alle Eltern, haben sich das irgendwie gewünscht bzw. auch versucht, dass sie die Kinder einfach möglichst zum Studieren ins Ausland schicken können. Der Weg war meistens, dass man zuerst auf ein Gymnasium geht, wo man eine Fremdsprache lernt und dann auf eine Uni in das Land geht, wo diese Sprache gesprochen wird. Ich wurde dann zwar an dem Kunstgymnasium angenommen, aber meine Mutter meinte, ich könnte die Sprache lernen und nebenbei zeichnen und Kunst dann später auf der Uni studieren. So hat sie mir das verkauft, dass ich aufs deutschsprachige Gymnasium gehe. Und dann habe ich eben nebenbei Unterricht genommen fürs Zeichnen. Und ich wusste auch schon, dass ich dann nach Wien will.

Klar war es logisch, als es endlich vorbei war, dass du dann ins deutschsprachige Ausland gehst. Aber wieso Wien, wie kamst du auf Wien? Ist nicht Deutschland erst einmal naheliegend?

Anfangs habe ich gedacht, dass ich wahrscheinlich auch in Deutschland ende, wie mein Bruder. Und dann waren wir ihn einmal besuchen. Ich war so 16 Jahre alt. Und mir hat es überhaupt nicht gefallen, Irgendwie ist mir alles sehr steril vorgekommen.

Und wie bist du dann auf Wien gekommen?

Meine Mutter musste einmal nach Wien auf ein Symposium und ich habe dann von anderen über DieAngewandte gehört und habe gefragt, ob es möglich ist, dass ich mitkomme, um mir diese Uni anzuschauen. Und dann waren wir hier und ich habe es ziemlich cool gefunden und mich wohl gefühlt im Vergleich zu Deutschland. Hätte ich Berlin gekannt, wäre es vielleicht ganz anders gewesen.

“da bin ich einfach mit der Festplatte vorbeigekommen und habe alles kopiert”

Jetzt bist du hier und das ist auch ganz gut so. Du hast hier dann Landschafts-Design und Industrial-Design studiert. Wie kam es dazu? Wolltest du gar nicht in so eine Malerei-Meister-Klasse?

Nein, die Kunstakademie in Sofia war damals noch sehr altmodisch, sehr konservativ. Es gab Malen, Zeichnen und Bühnenbild und die klassischen Fächer. Ich habe damals von der Angewandten einen Katalog gehabt und da waren all diese interessanten Namen von den Studienrichtungen und eigentlich wollte ich… Ich habe mich für Werbung entschieden, weil ich dachte, das ist schlau. Wahrscheinlich kann ich damit Geld verdienen und mit verschiedenen Medien arbeiten. Super Entscheidung für jemanden, der sich nicht entscheiden kann. Aber es hat nicht geklappt.

Sie haben dich nicht genommen?

Nein. Ich war bei der Prüfung und noch sehr jung, so 18 oder 19, und ziemlich naiv. Ich wurde dann in der letzten Runde gefragt, wie es so in Sofia ist und ich habe Sofia sehr schlecht verkauft. Ich habe einfach gesagt, es ist nicht schön dort und es ist schmutzig… irgendwie so. Und natürlich haben sie mich nicht genommen, weil ich anscheinend keine gute Werbung machen kann (lacht). Und dann hat ein Freund gefragt: Warum probierst du nicht die Landschaftsdesign-Klasse? Die sei ziemlich cool. Und dann habe ich mich ein bisschen eingearbeitet in das Thema. Ich bin zu Vorlesungen gegangen und bin dem Thema näher gekommen.

D.h. du bist einfach schon hergekommen ohne Studienplatz?

Genau. Nach einem Semester Kunstakademie in Sofia habe ich mich entschieden, dass ich am besten einfach hierher komme und hier ein bisschen Zeit verbringe, damit ich überhaupt das richtige das Mindset habe, weil es schon anders ist. In Sofia will man, dass du auf eine bestimmte Art und Weise zeichnest in so einer Klasse. Und hier wollten sie, dass du irgendwie etwas Besonderes machst oder halt ganz anders bist als die anderen. Das war das erste Mal, dass ich mein Denken umprogrammieren musste. Und dann war die Prüfung aber eigentlich ähnlich zu dem, was wir in Bulgarien gemacht haben. Es hatte viel mit Zeichnen zu tun und ein großer Teil der Prüfung fiel mir leicht. So bin ich reingekommen und dann waren es ein paar schöne Jahre.

Aber bei all diesen Sachen kommt ja Musik gar nicht vor. Wie bist du denn überhaupt wieder zur Musik zurück gekommen?

Ja, Musik war einfach immer eine Leidenschaft, die nebenher lief. Und ich habe einfach immer sehr nerdmäßig Musik gehört und alles gesammelt und gesucht, so digital.

Und wann ging das los?

Schon vor den Teenager Jahren. Mein Bruder ist da mein Vorbild gewesen. Er hat sehr viele Tapes gesammelt und seltene Releases gesucht. Er war aber spezialisiert auf Metal. Und ich war einfach sehr neugierig und hungrig danach, verschiedenste Sachen in der Musik kennenzulernen. In manchen Jahren bin ich mit den Trance-Kids abgehangen, dann mit den Punk-Kids oder mit den Hardcore-Kids und so weiter. Bekanntschaften habe ich immer auch mit Musik verbunden: Was hörst du, was kennst du, was kann ich von dir lernen? Und deswegen war mein Interesse immer eher so breit gefächert. Und als ich nach Wien gekommen bin, hat sich noch mal eine ganz neue Welt aufgemacht. Und zwar wieder über bulgarische Freunde, die sehr musikinteressiert sind. Und da bin ich einfach mit der Festplatte vorbeigekommen und habe alles kopiert. Und dann hatte ich einen Monat lang neue Musik und von da aus findest du selber noch andere Sachen. Und neben dem Studieren habe ich dauernd gesucht. Und dann ziemlich bald, nachdem ich nach Wien gekommen bin, habe ich angefangen aufzulegen.

“schräg und citric fresh”

Ich erinnere mich auch als wir uns kennengelernt haben, das war glaube ich so um 2017 oder so, dass ich dich eher als DJ abgespeichert habe. Aber hast du da schon nebenbei komponiert bzw. produziert? Wie war da die Entwicklung? Es ist ja viel passiert in den letzten Jahren bei dir. Und wofür steht der Name Yuzu genau? Ist er speziell fürs DJing oder bestimmte Projekte, um das abzugrenzen? Und welchen Stellenwert hat Sound in deinem künstlerischen Schaffen?

Genau, also ich habe mit unterschiedlichen Namen aufgelegt und wo wir uns kennengelernt haben, hat sich Yuzu gerade etabliert. Yuzu ist nicht streng von Milena Georgieva abzugrenzen, aber meinem Gefühl nach gehört dieses Alter Ego mehr zum Club und zur Musik und weniger zu dem Kunst- bzw. institutionellen Kontext. Ein bisschen locker, witzig und unscharf versus konzeptlastig, ernst und fokussiert.

Yuzu ist eine bestimmte Zitrusfrucht auf Japanisch, die 2016 in Österreich noch nicht so bekannt war. Ich habe mich als Teenager für Animes, Manga und für die Kultur Japans interessiert, und habe den Namen sehr cool gefunden. Vor allem wie der klingt und die Frucht schaut irgendwie lustig aus. Ich dachte es ist eine passende Metapher für meine Sets und für eine bestimmte Ästhetik, die ich gern mag – schräg und citric fresh. Künstlerisch wollte ich unbedingt mit Sound arbeiten, seit ich mein Studium 2014 abgeschlossen habe. Da dachte ich: warum haben wir eigentlich nie mit Sound gearbeitet? Im Landschaftsdesign ist Sound so ein Teil der Umgebung und da gab es dann das Bedürfnis danach, das irgendwie zu kombinieren – meine Kunst mit Musik, beziehungsweise mit meiner Leidenschaft für Sound. Und ich habe angefangen mir Projekte zu überlegen mit urbanen Sounds. Zum Beispiel Sound-Walks zu machen und unterschiedliche Möglichkeiten zu suchen, die Umgebung abzuhören und aufzunehmen. Ich habe dann nach Förderungen gesucht, aber ich kam frisch aus der Uni und das war sehr schwer mit Landschaftsdesign… Wo sollte ich mich bewerben, wenn es auch um Sound geht? In Design, Bildender Kunst, Medienkunst, Musik? Es war wirklich schwer und ich habe nichts bekommen.

Es ist immer noch schwierig Förderungen zu bekommen, wenn man zwischen die Kategorien fällt. Alles soll interdisziplinär sein, aber kaum jemand will das dann fördern.

Ja. Und für mich ist es jetzt leichter, weil ich weiß, ich bewerbe mich für Komposition. Ich war transdisziplinär orientiert, vor allem durch dieses Semester in einer Industriedesign-Klasse, wo es um Konzeptdesign ging. Und im Landschaftsdesign sind es oft Projekte, die du nicht wirklich umsetzen kannst, weil das ja extrem viel kostet. Und auflegen war für mich so ein bisschen wie ein Tool, um im Sound zu reisen bzw. eine Reise anzubieten. Verrückte Wege, die ich mir so ausgegraben habe. Ich wollte da einfach meine eigenen Entdeckungen mitteilen.

Und was hat so deinen Stil ausgemacht beim Auflegen? Meistens ist man ja auch auf etwas spezialisiert.

Am Anfang war es schwierig für mich zu sagen, was ich genau auflege. Und oft fragen Leute so, was legst du auf? Und ich fange dann an, einfach aufzuzählen. Ich war nicht spezialisiert auf Techno, ich war nicht spezialisiert auf House. Wenn ich bei einer Houseparty auflege, dann wollte ich zeigen, wie sich House an anderen Sachen anknüpft. Das war mir immer sehr wichtig, diese Verknüpfungen zu suchen in meinen Sets. Und zu zeigen, wie sich Parallelen in Stilen ziehen lassen können und du Schnittmengen findest. Ein extrem poppiger Track lässt sich z.B. mit einem Klassiker aus dem frühen House der 1980er oder mit irgendeinem Acid-Track koppeln. Ich frage mich, wie können diese Tracks miteinander kommunizieren? Und ich glaube, in der Musik sind viel mehr Dinge verbunden, als man so denkt.

“ein Tool, um im Sound zu reisen”

Du hast dann viel aufgelegt und nebenbei auch Kunstprojekte gemacht? Inzwischen arbeitest du ja viel performativ und auch mit Tanz, machst Projekte mit Magdalena Forster. Wie war der Weg dahin?

Ja, also ich habe dann so konzeptuell gearbeitet am Anfang und meinen Weg gesucht zur Musik… Also über Sound und Konzept. Dann habe ich mit Harald Stojan angefangen Sachen zu machen als Pandora. Wir wollten ursprünglich einen Track zusammen machen oder so ähnlich. Er ist aufgetreten bei einem unserer Events und ich war dann sehr beeindruckt von dem, was er gemacht hat und habe ihm das mitgeteilt und er meinte nur: Machen wir was. Und ich habe dann mehr Momentum gekriegt, um wirklich in die Software einzusteigen und in Ableton Live. Ich habe viel von ihm gelernt, einfach im Tun und vom Zuschauen. Er hat mir den Anstoß gegeben, den ich gebraucht habe, um mehr Musik zu machen und nicht nur jetzt künstlerisch-konzeptuell zu arbeiten.

Erzähl doch nochmal mehr über Clinic, war das eine Eventreihe oder wart ihr ein Kollektiv?

Ja, Clinic war so ein starker, wie soll ich sagen, Impuls. Das habe ich mit Juliana Lindenhofer damals angefangen. Wir wollten eben Musik nach Wien bringen, die es hier noch nicht so gab. Und wir wollten immer unter unterschiedlichen Namen auftreten… wollten auch Leute anregen, dass sie zu Projekten oder zu Kollaborationen dazukommen. Es sollte ein Event, Kollektiv, Plattform, eben alles sein… Ja, wir waren Clinic, aber wir waren es auch nicht, also es war so eine Blütezeit, aber leider sehr kurzlebig. Hari war Tontechniker bei irgendeinem Event und Juliana hat ihn da kennengelernt und mir vorgestellt. Er hat sich uns angeschlossen dann. Hari und ich wollten eben gemeinsam Musik machen und so ist Pandora entstanden. Es war wirklich einfach so: Ideen, Ideen, Ideen. Was uns gerade so durch den Kopf gegangen ist, haben wir gemacht.

“Es war wirklich einfach so: Ideen, Ideen, Ideen. Was uns gerade so durch den Kopf gegangen ist, haben wir gemacht.”

Pandora fährt schon richtig gut ein, man hört das es gut geflowed ist bei euch. Aber ja, man muss sich das technische Wissen auch erst einmal erarbeiten. Du hast mit Software angefangen?

Genau, ich habe auch nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Und der Computer ist ja das erste Ding, das man sowieso hat und Hari war sehr gut in Ableton Live. Und für die Ideen, die wir gehabt haben war Software schon notwendig. Davor bin ich zu DIY-Workshops gegangen. Das war dann viel so Kontaktmikros löten…

Und wie ging es dann von Pandora und Clinic zu Tanz und Magdalena? Hari hat ja auch in Wien schon viel mit Tanz und Performance ausprobiert.

Pandora war so wie ein Labor für uns. Aber Hari ist dann nach Berlin gezogen. Ja, das war eben kurz nachdem wir uns überhaupt kennengelernt haben, dass er sich schon entschieden hat nach Berlin zu ziehen. Und dann haben wir eine Zeit lang so weitergemacht, entweder er ist nach Wien gekommen oder ich nach Berlin und wir haben immer wieder Sachen gemeinsam gemacht. Uns hat es dann aber ziemlich in unterschiedliche Richtungen musikalisch gezogen irgendwann. Aber über ihn habe ich mich auch in Richtung Tanz ausgerichtet. Aber Magdalena habe ich eigentlich auf einem Geburtstag kennengelernt.

“und dann kickt der Bass und das Baby kickt zurück”

Du bist eben vor kurzem Mutter geworden und inwiefern hat das dein Leben als Mensch, oder auch als Künstlerin verändert?

Das verändert schon das Leben so tiefgreifend, dass es ein bisschen schwierig ist, das in Worte zu fassen; aber die Schwangerschaft an sich ist so eine Journey. Ich habe viel versucht, im Voraus zu machen oder Sachen fertig zu kriegen. Ich habe schwanger noch performt, was auch für mich sehr spannend war, das mit einem ganz anderen Körper zu versuchen. Weil einerseits denkst du dir, du kannst bestimmte Sachen machen und dann stellt sich heraus, du kannst es nicht und andersrum genauso. Du denkst, du schaffst irgendwelche Sachen nicht mehr und du schaffst sie sogar besser. Es gibt nichts Intimeres, als einen Körper zu teilen.

Ja, das finde ich mutig von dir. Denn wenn ich so zurückdenke, habe ich, glaube ich, nur einmal eine Rapperin live erlebt, die hochschwanger noch auf Tour gegangen ist und performt hat. Das sieht man eher selten.

Ja, ich glaube, das wird jetzt inzwischen mehr gemacht. Ich muss sagen, es ist nicht etwas, was ich empfehle, das muss jede selbst entscheiden. Weil Stress ist grundsätzlich nicht empfehlenswert, also das muss man es irgendwie sehr schonend machen. Ich war auch nicht sicher, ob laute Musik überhaupt okay ist. Zumal die einen sagen dies, die anderen sagen das. Und deswegen geht es sehr um die eigene Entscheidung und Verantwortlichkeit, also wie man das selbst empfindet und dann war ich auf einem, ich glaube, Struma+Iodine Event und es war dann auf einmal sehr laut, ich war schon schwanger, und dann kickt der Bass und das Baby kickt zurück.

Ah, krass. Und hattest das Gefühl, dass das jetzt ungut oder ok ist?

Es war gleichzeitig ein schönes und beängstigendes Erlebnis, weil ich nicht wusste, ob sie damit okay ist. Ist das jetzt ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Ist sie einfach angeregt von diesen Vibrationen oder ist sie so: hey, what the fuck? Und dann suchst du halt so die Mitte. Und dasselbe war beim Auflegen dann im Flucc nochmal. Da war ich schon länger schwanger und da war es die ganze Zeit so, es hat sich angefühlt als würde die ganze Zeit jemand in mir tanzen. Ich hatte natürlich ein bisschen die Zweifel, aber ich habe mir gedacht, das werde ich schon spüren, wenn es nicht gut ist. Und das Set war nicht wahnsinnig lang, also ich habe mir gedacht, das passt. Und das, was nach der Geburt kommt, das war etwas, was ich nicht vorhergesehen habe, wie schwer es ist. Ich dachte die ganze Zeit, ich kann meine Sachen nebenbei weiter machen. Aber in den ersten Monate ist es wirklich fast unmöglich, irgendetwas zu machen oder überhaupt selbst zu existieren.

Ja, aber bitte, was willst du in den ersten zwei Monaten da machen, muss man sich nicht erst einmal erholen und in den neuen Alltag einfinden?

Ich dachte so nebenbei, setze ich mich hin und arbeite an meinem Album. Oder ich habe dann endlich meine Ruhe, weil sonst ist immer so viel zu tun. Und weil alle anderen Engagements weggefallen sind, dachte ich, ich habe dann Zeit für mich und meine Projekte. Aber das stimmt nicht. Auch wenn Babys sehr viel schlafen, es gab trotzdem einfach keine Zeit für nichts. Ich war froh, wenn ich mich duschen konnte.

Ja, das kann ich gut nachvollziehen.

Ich bin immer noch froh, wenn ich es schaffe alle Notwendigkeiten zu erledigen an einem Tag. Es ist schwer, aber es bringt mich dazu, dass ich viel schneller Entscheidungen treffe und meine Zeit maximal nutze . Und ich dachte früher… ich wusste nicht, dass ich dazu fähig bin. Jetzt weiß ich, dass ich fokussiert arbeiten kann. Ich kann mich eine Stunde hinsetzen und sehr viel erledigen und brauche nicht mehr eine Stunde um erst reinzukommen. Und ich dachte anfangs, die Qualität wird darunter leiden, aber das glaube ich jetzt nicht mehr.

Es ist doch auch bereichernd, du kriegst ja auch viel zurück vermute ich.

Ja, es ist sehr viel Liebe da. Vor allem jetzt lacht sie viel und spricht viel in ihrer eigenen Sprache und das ist sehr süß.

Toll. Das klingt gut! Du hast zwar keine Eltern oder Großeltern hier, aber deinen Partner Evgeny Ignashev, mit dem du auch das Studio teilst und der sich mitkümmert.

Alleine, wüsste ich gar nicht, wie das gehen kann. Ich glaube alleine gehört sowas nicht gemacht, weil es einfach extrem schwierig und anstrengend ist. Respekt für alle, die das alleine geschafft haben.

Aber du machst halt total viel trotzdem, hast Auftritte und so weiter, das ist super. Ich wollte jetzt zum Schluss nochmal tiefer in so ein paar musikalische Projekte gehen. So dass wir nochmal mehr über deine Musik reden. Eine Sache, die du mir geschickt hast, war diese Performance in Sofia 2019 „The Song About the Woman“/ “We’ve got something to talk about”. Vielleicht magst du dazu etwas erzählen? Der Text ist ja auf Bulgarisch, was bedeutet er? Da gab es auch Tape-Loops. Und dann bist du mit so einer Peitsche rumgelaufen und hast gegen die Wand gepeitscht… Worum geht es dabei?

Das sind zwei Arbeiten in einem eigentlich. Die „The Song About the Woman“ ist eine Referenz auf Pauline Oliveros. Sie hat so einen Text, der so anfängt. Das ist in „Software for People: Collected Writings 1963-80“ veröffentlicht. Der Artikel heißt „Divisions Underground“ und beginnt mit einer Liste von Wörtern, die für Frauen verwendet werden und die Oliveros irritiert haben. So beschreibende Wörter für Frauen. Und ich habe das sehr cool gefunden, habe auch angefangen, so eine Liste zu machen auf Bulgarisch. Und es gibt so Kassetten aus meiner Kindheit, auf denen wir Kinder zu hören sind. Und da gibt es einen Moment, wo mein Vater zu mir sagt – ich war zwischen vier und sechs – “Sing mal das Lied über die Frau!” Und ich sage: “Wer ist sie, die Frau? Wo ist die Frau?” Und das habe ich an den Anfang der Komposition gesetzt. „Wo ist die Frau? Wer ist sie?“ Also irgendwie umgedeutet in den feministischen Kontext von heute.

Und dann fange ich an, diese Liste an Worten aufzuzählen und einen Loop aufzunehmen. Und was ich interessant finde ist, dass es keine Ordnung dieser Wörter gibt. Es gibt nicht einen bestimmten Ton. Ich zähle sie nur auf. Und es ist interessant, was es im Kopf macht, wenn man die Wörter hört und was für Konnotationen die im Kopf auslösen, die dann plötzlich auch sexualisierend sind. Und der zweite Teil heißt „We’ve got something to talk about“, das ist das mit der Peitschen-Performance. Es ist wie eine Arbeit präsentiert, aber sie sind eigentlich getrennt entstanden. Und ich peitsche bis ich einfach nicht mehr kann. Das erste Mal konnte ich dann nach der Performance eine Woche lang meinen Arm nicht mehr heben können.

Wie auch diese Redewendung, dass man gegen die Wand redet? Oder geht es auch um körperliche Gewalt?

Über Gewalt ging es mehr in der anderen Arbeit „The Song About The Woman“. Die thematisierte Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt. Ich meine, ganz ehrlich, Worte können auch verletzend sein. Die Arbeiten sind bewusst offen gehalten, so dass du Bezüge herstellen kannst. Das war das Spannendste für mich. Es waren ganz viele Besucher:innen bei der Eröffnung in Sofia, von sehr jungen bis sehr alten Menschen. Und einige Frauen sind nachher zu mir gekommen und haben sich bedankt. Sie haben sich so erleichtert gefühlt, nachdem sie dieses Peitschen gesehen haben. Als würden sie selbst alles, was schwer lastet, wegpeitschen. Und das war eine Reaktion, die ich nicht erwartet habe. Das war sehr cool. Also die Frauen haben es sofort verstanden.

Das ist total gut, wenn es so läuft! Ich fand dieses Re:Donau Projekt ganz toll. 2018 in Linz hast du das realisiert. Ich mag diese Installation, weil ich Wasserklänge auch total gerne mag. Und eben auch diese Metaphorik, die das beinhaltet. Und da hast du auch wieder mit Tape gearbeitet. Und du hast das Ganze mit deiner Familiengeschichte verbunden. Vielleicht magst du dazu kurz was sagen.

Ja, das ist ein bisschen länger her, da war ich auf einer Residency in Linz, und der Space mit dem wir gearbeitet haben, war eine ehemalige Tankstelle, also genau da, wo die Autowaschstraße war. Und der Raum war daher eben so länglich und ich wollte irgendwie einen Fluss reinbringen und auch Wasser als Referenz. Der Tapeloop war dann genau so lang wie diese Waschstraße. Und Linz liegt ja an der Donau, da habe ich mir gedacht, ich rufe mal meinen Vater an und frage ihn, wie es ihm so geht und was er zur Donau denkt. Weil er ist in Lom, das liegt auch an der Donau, aufgewachsen. Und dann hat er erzählt, was der Fluss für ihn für eine Bedeutung gehabt hat, damals. Das habe ich dann teilweise, glaube ich, übersetzt gehabt und an die Wand geschrieben. Es war wieder auf Bulgarisch. Er erklärt wie der Fluss auch die Verbindung zum Westen symbolisiert hat. Er ist so ein bisschen eine Projektionsfläche gewesen, für Träume und was wäre, wenn man drüber springen könnte ans andere Ufer, weil da war ein anderes Land, Rumänien eben. Und dann ist mein Bruder nach Deutschland gezogen, nach Freiburg und das ist beim Schwarzwald und da entspringt die Donau. Und ich bin dann nach Wien gezogen, da geht die Donau auch durch die Stadt. Und ich finde das irgendwie faszinierend, dass wir immer so verbunden sind von diesem Wasserfaden.

Wie hast du das technisch umgesetzt, so einen 36m Tape-Loop?

Sind das 36 Meter, oder was? Es hatte genau die Länge.

Also das steht in der Beschreibung auf SoundCloud. Du schreibst weiter: „Overlaying my personal family narrative on top of field recordings made at the Riverside in Linz“. 36 Meter sind also nur sechs Minuten? Das ist arg.

Also, ich habe es irgendwie ausgerechnet, bzw. ausgemessen und dann wurde zuerst komponiert und dann geschaut, wie viel Meter das sind und dann habe ich den Loop aufgenommen. Es war auch schwierig überhaupt die Tonband Maschinen zu bekommen.

Ja, das glaube ich. Deswegen hat mich das gewundert, dass du jetzt so öfter mit Tonband arbeitest.

Die Tonband-Maschinen stehen jetzt in Sofia und meine Mutter fragt mich die ganze Zeit, wie lange sie sie noch dort haben müssen (lacht). Ja, die sind halt sehr groß.

Hast du noch mehr mit Tape bzw. Tonband gemacht? Oder in Planung?

Mit Tonband, ja. Also ich hatte schon so Ideen, aber ich habe es ein bisschen träge gefunden, also die Arbeit damit. Weil, wenn du eine gute Maschine willst, dann sind die schon sehr teuer. Für Tonband bräuchte ich wirklich eine gute Arbeitsstation. Und dann hat es mich woanders hingezogen, dann habe ich es nicht mehr weiterverfolgt.

Es hat dich dann zum Modular-Synthesizer hingezogen?

Ja. Genau. Analog zieht mich schon sehr an. Mit dem Modular habe ich dann viel gemacht.

Lass uns doch mal über „PAN TR∀CT“ von 2022 sprechen. Dazu gibt es einen vollmundigen Text. Da steht, dass es um Arcadia geht. Das ist ja so ein utopischer und mythologischer Begriff aus der Renaissance eher, der sich auf die Harmonie mit der Natur bezieht. Das ist zumindest das, was ich so weiß. Und es steht eher in einem Gegensatz zu dem modernen Utopismus, der dem technologischen Fortschritt zugewandt ist. Und irgendwie kommt Pan dann auch noch mit ins Spiel. Du meinst schon Pan den Gott, nehme ich mal an, oder?

Ja. Genau. Es gibt den Arcadia Track und von PAN TR∀CT gibt es nur ein Video. Das war eine Performance.

Das fand ich interessant von der Thematik. Was war deine Motivation für diese Komposition und Performance. Wie seid ihr auf das Thema gekommen? Das war auch Magdalena Forster involviert?

PAN TR∀CT war eine Happening-Performance. Da haben mich school – Andrea Lumplecker und Yasmina Haddad – eingeladen und ich glaube eigentlich, dass sie wollten, dass ich ein DJ-Set spiele, aber ich wollte unbedingt was Größeres machen. Die beiden haben einen Keller unter dem eigentlichen Ausstellungsraum. Es war ein feuchter Kellerraum, der nicht einmal ausgeleuchtet war. Und von dort geht man dann raus in den allgemeinen Kellerraum von dem Gebäude und von dort geht man ganz raus auf die Straße. Und alle mussten reinkommen durch den Keller. Und in jedem Raum passierte etwas. Diese Trennung fand ich gut – in die Unterwelt und in die obere Welt. Und Leon Höllhumer hat die Leute mit Wein empfangen und im zweiten Raum war Magdalena Forster. Ich habe ihnen einfach gesagt: Ihr macht was ihr wollt in diesen Räumen, das ist eiuer Raum. Und ich war so ein Charakter, der sich zwischen allen Räumen bewegt hat. Unten gab es basslastige Sounds zu hören. Und dann gab es noch Sauerkraut aus einem bulgarischen Shop, weil das für mich ein Produkt ist, dass ich mit einem Keller assoziiere. Zumindest kenne ich das aus meiner Kindheit. Ich dachte, es ist lustig, wenn es oben in diesem ‚Heaven-Bereich‘ auch nach Sauerkraut riecht. Und das war perfekt, und es endete dann mit einem Live-Set von mir.

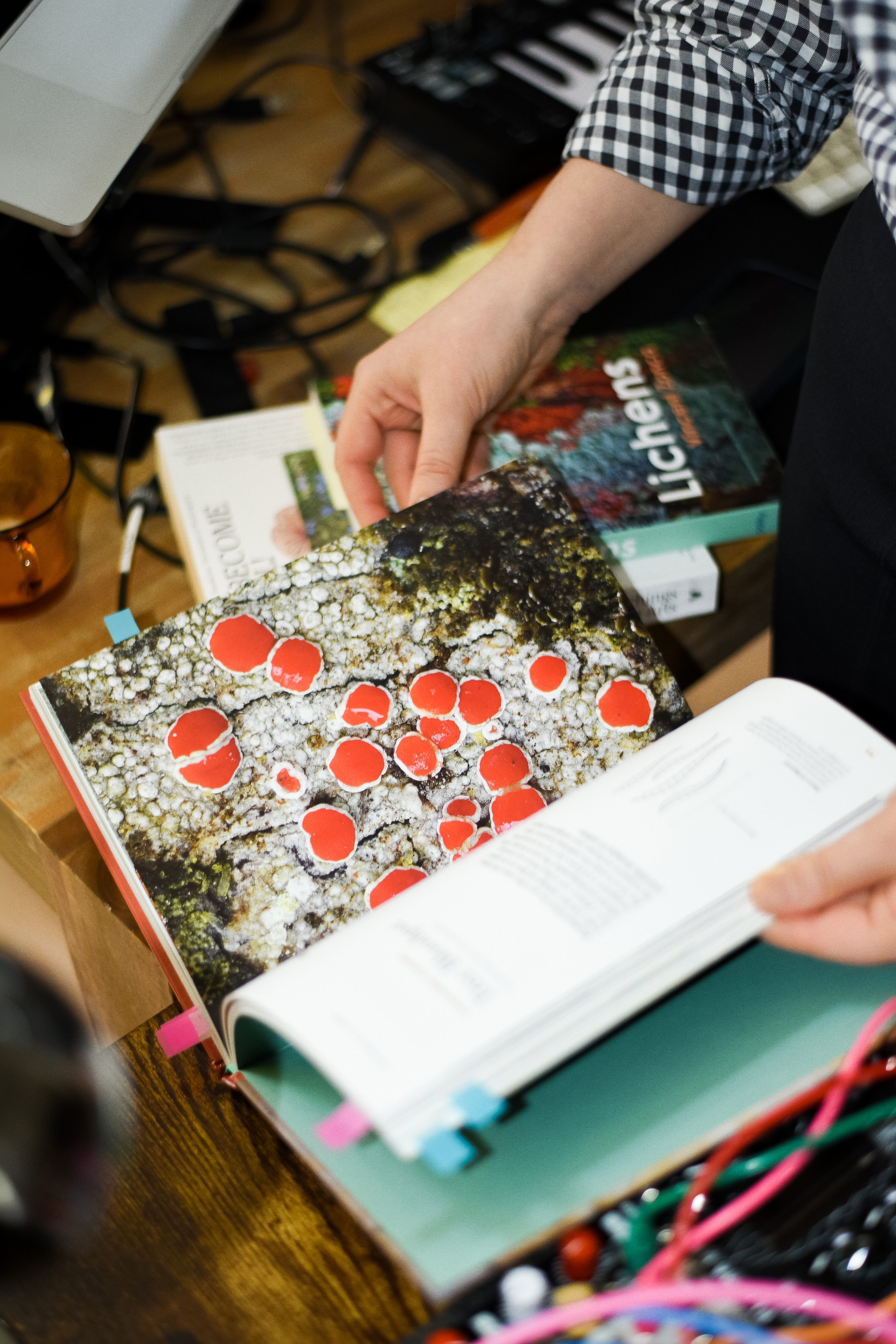

“Flechten sind für mich schon seit meiner Kindheit faszinierend, eine bezaubernde Welt”

Zuletzt hast du dich auch mit Bio-Sonics beschäftigt, oder wie nennt man das Zusammenspiel von Sound mit Pflanzen und Lebewesen… Bioacoustics? Also Flechten und Algen haben dich interessiert.

In „Porphyra“ von 2023 nimmt die Alge substanziell und auch metaphorisch an dieser Arbeit teil. In der Musik habe ich mich von der Alge und den davon abstammenden, haut-ähnlichen Bio-Plastik-Schichten, die wir produziert haben, konzeptuell leiten lassen. „Porphyra“ ist eine der intimsten Arbeiten in der Kollaboration mit Magdalena Forster. Wir haben hier sehr eng an den meisten Aspekten gearbeitet und sehr viel daraus gelernt. Unsere professionelle und persönliche Beziehung ist daran gewachsen. Noch wichtiger für uns wurde diese Arbeit durch ihre Aufführung im AIL letztes Jahr. Damals war meine Tochter noch in meinem Bauch. Durch die gesamte 40-minütige Komposition zieht sich ein ununterbrochener Akkord mit einem Wavetable Synth durch, der ständig moduliert wird – ähnlich wie die Bio-Plastik-Schichten in der Performance oder die Alge, die von Wasserwogen bewegt wird.

Vielleicht willst du noch mal was sagen zu den Flechten? Das ist ja auch so ein Research-Thema von dir.

Genau, die Flechten sind schon länger ein Thema für mich. Flechten sind für mich schon seit meiner Kindheit faszinierend, eine bezaubernde Welt. Und ich finde schon alleine, wie das Wort auf Bulgarisch klingt, Lischej [ˈliʃɛj]. Das ist schon sehr… das macht so Sparks in meinem Brain. Und ich finde sie auf so vielen Ebenen spannend. Auch als Spiegelung, Reflexion von Zeitgeist.

Inwiefern?

Wie sie definiert worden sind von damals bis heute und was wir bis jetzt über sie wissen… Symbiose ist da ein ganz zentraler Begriff in der Definition von Flechten. Denn Flechten bestehen hauptsächlich aus Partnern die in Symbiosis leben: Pilz und Alge, Cyanobakterien und oft auch weitere Organismen. Die Kollaboration von diesen verschiedenen Organismen, die diesen einen komplexen Organismus bilden, finde ich sehr spannend. Früher wurde gesagt, dass innerhalb der Flechten-Art, die Algen mehr oder weniger von den Pilzen unterjocht und versklavt werden. Denn Algen sind nicht nur im Wasser zu finden, sondern überall, wo es feucht ist. Ich finde einfach diese ganze Rhetorik um Flechten herum sehr interessant.

Und heutzutage gibt es diese neue Rhetorik von Kollaboration und dass Symbionten eigentlich solidarisch existieren. Ich mag sehr wie Vincent Zonca in „Lichens“ [Polity Press 2023] schreibt, dass Lichenisierung die Erfindung eines porösen Lifestyles ist, offen zur Kooperation. Ja, und ich bin da noch mittendrin in einem Projekt. Aber was mich auch sehr interessiert gerade ist einerseits dieser Prozess der Symbiose und das in Musik zu übersetzen. Und andererseits ist Luft ist auch ein großes Thema, weil Flechten auch teilhaben an der Photosynthese.

Ah ja, binden sie auch Schadstoffe? Produzieren Sauerstoff?

Sie produzieren bestimmte Stoffe und sind für unsere Atmosphäre relevant, weil sie etwa 8% der Erdoberfläche bedecken. Das ist mehr Erdoberfläche als alle Regenwälder zusammen. Und da geht es noch nicht mal um die dritte Dimension wie z.B. die Bäume, auf denen sie wachsen. Natürlich produzieren sie nicht so viel Sauerstoff wie Bäume, aber die sind flächendeckend und dringen in jede Ritze vor. Ich habe sie am Balkon, sie sind überall auf der Straße zu sehen. Und gleichzeitig sind sie extrem fragil. Also es gibt so Arten, die könnten irgendwo in der Wüste überleben. Und dann gleichzeitig gibt es Arten, an denen sich die Luftqualität bestimmen lässt. In diesem Zusammenhang arbeite ich auch mit dem Ensemble N choir, geleitet von Pavel Naydenov. Der Chor beschreibt für mich einen Symbiose-Moment in der Musik. Da bekommt man wirklich das Gefühl, dass die individuelle Stimme nicht wichtig ist, sondern das Zusammenspiel. Und wenn das gut klappt, gibt es dieses Moment des gemeinsamen Schwebens. In der Arbeit mit Stimme geht es auch viel um Luft, man arbeitet mit Luft und mit Atem. Und deswegen hieß eine meiner Kompositionen dazu „Survival Is The Air We Breathe“, weil Flechten ein extrem alter Organismus sind. Sie haben schon so viel überlebt, Kriege, Klimakrisen. Das Thema Flechten interessiert mich auch räumlich. Die Frage wie klingt Symbiose als Handlung und Geste klanglich auszuloten. Wie klingen diese Arten übergreifenden Beziehungen? Wie lässt sich das Entstehen, das Wachstum einer Flechte klanglich übersetzen? Wie klingt die Berührung zwischen Stein und Flechte? Oder das verflechten ihrer Rhizine in den Fasern der Baumrinde? Was für klangliche Gesten lassen sich daraus synthetisieren?

Und trotzdem sie faszinierend sind, ich rate stark davon ab, Flechten aus Spaß zu sammeln. Sie wachsen sehr langsam.

Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Mir stellt sich die Frage: Warum bisher kein Album?

Ja, ich arbeite dran. Immer. Eigentlich wollte ich es letztes Jahr machen, aber dann habe ich nicht gewusst, dass ein Baby zu haben so wenig nebenbei erlaubt. Ich hoffe, dieses Jahr dann. Also ich bin mittlerweile wirklich dran im Studio aufzunehmen.

Und du hast ja auch schon so viel.

Ich habe echt viel. Ich könnte wahrscheinlich schon drei Alben aufnehmen.

Wir haben das Thema schon gestreift, aber welche Bedeutung haben Fieldrecordings in deiner Arbeit?

Fieldrecordings sind für mich ein wichtiges Tool, um meine auditive Erfahrungen von der Landschaft oder Räumen in einer Form festzuhalten und sammeln. Ich betrachte das Sampling virtueller Räume auch als Fieldrecording – also durch Instagram oder eine Filmszene scrollen.

Was meinst du genau damit?

Ich vergleiche virtuelle Räume mit Landschaften und das Sampling davon setze ich mit Fieldrecordings gleich. Durch den Einsatz von Fieldrecordings in meiner Musik bilde ich Räume und Narrative und ‚verorte‘ sie. Musik gibt mir die Möglichkeit, unmögliche Räume zu schaffen und zu betreten. Und andere Menschen dahin mitzunehmen. Musik ist eine sehr persönliche und subjektive Empfindung, aber gleichzeitig eine kollektive Erfahrung. Wenn ich mich in einen virtuellen Raum wie Instagram begebe, dann gibt es da auch ein Soundscape. Früher hatten auch Webseiten Sound, was manchmal nervig war, aber auch cool sein kann – so ein unerwartetes Soundscape. Oder der Klang von Popup-Windows – noch so ein Beispiel für Virtual-Sampling.

Mit Film habe ich das auch manchmal gemacht. Ich finde, Filme erschaffen oft Landschaften oder Stimmungen über den Soundtrack. Wenn ich instinktiv eine Aufnahme starte, fühlt es sich immer wie ein Fieldrecording an, egal wo. Und mich fasziniert die Möglichkeit, Welten über Sound zu erschaffen, die es sonst nicht gibt.

Ein anderer Aspekt meiner Arbeit ist, dass es so eine Kontinuität bei mir gibt, dass ich immer wieder mit Leuten auftrete, die Blasinstrumente spielen. Da gab es schon viele Kollaborationen, mit Tuba (Elisabeth Falkinger), Bassklarinette (Jake Mann) oder Flöten (Christine Gnigler, Maja Osojnik und Sara Zlanabitnig).

Das passt gut, dass du das jetzt so grundsätzliches noch ansprichst, weil das wäre nämlich meine letzte Frage. Wenn du jetzt zurückblickst auf deine Entwicklung der letzten zehn Jahre, kannst du da Phasen benennen? Konstanten oder Wiederkehrendes, Themen, spezifische Techniken oder Methoden, die du für dich entwickelt hast?

Früher habe ich mehr in künstlerischen Konzepten gedacht und nicht über oder durch Sound. Aber auch Geruch fasziniert mich… Denn Flechten sind auch so ein Duft-Abdruck, ein Ghost of the Place, ein Genius Loci, ein Geist des Ortes. Denn ich bin drauf gekommen, dass, wenn du in den Wald gehst, der Waldgeruch sich zum Großteil aus dem Geruch von Flechten und Moos zusammensetzt. Bestimmte Wälder oder Berge verfügen über bestimmte Gerüche. Dafür war „Mutopia“ beispielhaft. Und ja, Raum ist immer ein Thema für mich. Die Loops hatten wie ja schon. Und Rauschen ist auch eine Konstante. Und Texturen im Sound sind sehr wichtig für mich

Jetzt im Sinne von Oberfläche?

Ja, wenn es einfach Grip hat. Wenn ich Sounds mache habe ich immer so eine organische Komponente dazu im Kopf. Der Sound verfügt über eine gewisse Organik. Zum Beispiel in meinem Score für ensemble New Choir, da gibt es zwei Hauptkomponenten. Die eine ist die Elektronik, das sind die tieferen Frequenzen, die eine bestimmte Textur haben und einen Stein repräsentieren. Und auf der anderen Seite der Chor, der die organische Seite repräsentiert. Und die Idee von dem ganzen Stück ist, dass der Stein am Ende anfängt zu atmen, wenn er von einer Haut von Flechten überzogen wird.

Das finde ich ein gutes Ende und Schlusssatz. Einfach mal bis hierher. Mehr dann, wenn das Album kommt. Vielen Dank Milena! Ich bin schon gespannt auf deine nächsten Projekte.

Yuzu

This article is brought to you by Struma+Iodine as part of the EM GUIDE project – an initiative dedicated to empowering independent music magazines and strengthen the underground music scene in Europe. Read more about the project at emgui.de

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.