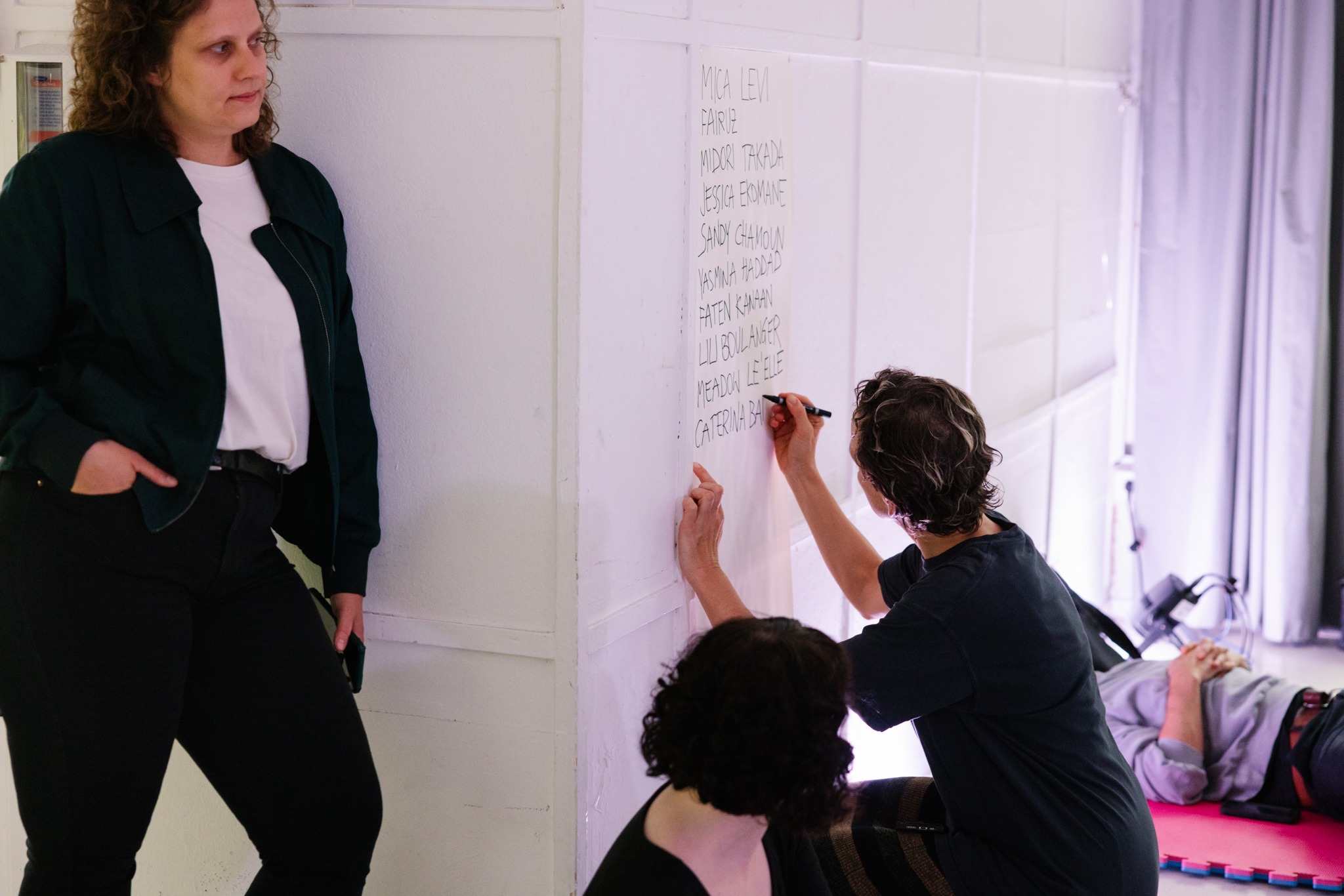

„In dem gemeinsamen Erleben entsteht oft eine Magie, die Neues hervorbringt” – Im Interview mit Andrea Lumplecker & Yasmina Haddad (school)

Euer Space nennt sich school. Ihr versteht ihn als Ort des Lernens. Nun ist die Schule aber auch immer eine Einrichtung, wo jemand etwas weiß und dieses Wissen mit Nicht-Wissenden teilt. Aber wer weiß was? Auf wen trifft man in der school und was kann ich im besten Fall von dort mitnehmen?

Andrea Lumplecker: school gibt es nun seit 14 Jahren, und uns war von Beginn an wichtig, einen diskursiven Raum herzustellen, wo ein gemeinsames Lernen, das niemals endet, möglich ist. Wir haben uns den Namen einer institutionellen Einrichtung kritisch angeeignet und arbeiten seither mit dem, was raqs media collective “a set of facilities, a situation, a circumstance, an attitude, or a constellation of relationships” nennen, um einen Austausch von Wissen, Erfahrungen und Einsichten herzustellen. Niemand weiß alles, viele wissen etwas. Wir laden Künstler:innen, Musiker:innen, Aktivist:innen ein, ihre (ästhetische) Praxis mit uns zu teilen und mit uns diesen Erfahrungsraum herzustellen. Als Publikum beteilige ich mich an diesen meist diskursiven Praktiken und kann hoffentlich neue Erfahrungen mitnehmen.

Yasmina Haddad: In dem gemeinsamen Erleben entsteht oft eine Magie, die Neues hervorbringt.

Vermittlung und Wissenstransfer spielt in eurer künstlerischen Praxis eine große Rolle. Begonnen bei eurer Arbeit mit school, bis zu eurer Arbeit als Lehrende an der Universität. Damit kommt ja auch immer eine Verantwortung mit. Wie gestaltet ihr euren Unterricht? Eher partizipativ?

Andrea Lumplecker: Eine aktive Teilnahme aller ist das allerwichtigste. Ich würde außerdem mit sensing openness bezeichnen, wie ich mich im “Unterrichten” von allen Teilnehmenden beeinflussen lasse. Aber wir geben natürlich Inhalte vor, die uns wichtig sind und um die es geht und die wir kuratieren, und die sind von einer queerfeministischen, antikolonialen, antirassistischen Verantwortung geprägt. Das beinhaltet dann auch wieder, dass alle von allen lernen wollen (also auch wir selber). Wir lernen in dieser Hinsicht aber auch gerne bei Theoretiker:innen wie bell hooks, Paolo Freire, Fred Moten, Ariella Azoulay und vielen mehr.

Yasmina Haddad: Ohne Leidenschaft von allen Seiten geht nix. Und das Wort Unterricht/unterrichten krieg ich kaum noch raus – lernen geht halt am besten voneinander und wenn jede:r was beiträgt.

Als Vermittlungs- und Aufklärungsarbeit verstehe ich auch eure Reihe “The Unquestioned Answer* (a ritual focusing on the music production of women**). Könnt ihr etwas darüber erzählen?

Yasmina Haddad: Das paulinische Schweigeverbot reichte vom 3. Jhdt. bis in die Neuzeit und verhängte ein Musizierverbot an Frauen, besonders in katholisch geprägten Gesellschaften – dem Einfluss des Verbots und dieser enormen Leerstelle über Intensität und Ritual mit einem Fokus auf von Frauen* produzierter Musik was entgegenzusetzen – war die Idee hinter “The Unquestioned Answer”.

Andrea Lumplecker: Mit dem Titel haben wir Laurie Spiegel zitiert – es ist der Titel des zweiten Stücks auf CD2 von THE EXPANDING UNIVERSE, einem Album, das Laurie Spiegel 1974 für Bell Labs produziert hat.

Der Raum als soziales Setting

Was hat es mit Sound & Silence auf sich? Geht es da um dasselbe Format?

Yasmina Haddad: Hier geht es um das Materielle am Sound, das Feinstoffliche – Zuhören als etwas Aktives und durch die Möglichkeit abzuhängen, zu liegen, vielleicht auch das Physische am Hören? Jedenfalls kann in dem space, indem so aktiv zugehört wird und eigentlich Kommunikation über Sprache nicht mehr stattfindet, die Stimmung mitunter sakral werden und feierlich. Vorsichtig und extrem aufmerksam werden dabei sowohl Spielende als auch Zuhörende – das ist spannend.

Ihr veranstaltet aber nicht nur Listening Sessions, sondern auch Konzerte, die ein fokussiertes, aufmerksames und gemeinschaftliches Hören ins Zentrum rücken. Unlängst war die Musikerin Sainkho Namtchylak bei euch zu Gast, oder der palästinensische Künstler und Musiker Firas Shehadeh. Auch die Komponistin und Künstlerin Milena Georgieva ist bereits bei euch aufgetreten. Wie stellt sich das Programm zusammen? Wie kommt ihr auf jemanden wie Sainkho und wie habt ihr ihre Performance kontextualisiert?

Yasmina Haddad: Pures Fandom. Manchmal versucht man zu kontextualisieren, aber im Fall von Sainkho (deren Musik ich schon seit 25 Jahren verfolge) z.B. war schnell klar, dass man sich auf ein Experiment einlässt. Und für mich ist es glaube ich das Wichtigste, was ich lerne, immer wieder at school: Vertrauen in die Person, in den Moment und die Energie derer, die sich darauf einlassen. Ich will ja auch überrascht werden.

Andrea Lumplecker: Es ist immer eine total spannende Herausforderung für alle Beteiligten. Wir kennen unseren Raum ja inzwischen super gut und wissen, wie er als soziales Setting funktioniert, und wir unterstützen so gut es geht, dass die Künstler:innen ihre Ideen in diesem Setting umsetzen können.

Musik wird ja oft als reines Entertainment wahrgenommen, nicht als Kunstform. In Wien hab ich oft das Gefühl, dass vor allem die institutionalisierte Kunstwelt in den seltensten Fällen anerkennt, dass auch musikalische Ausdrucksformen der Kunst zugerechnet werden könnten. Dass die Arbeit mit Sound, die Arbeit innerhalb eines künstlerischen Mediums bedeutet. Für mich ist das etwas, das school besonders macht. Ihr macht deutlich, dass auch Musiker:innen und Sound-Künstler:innen im Kunstdiskurs Platz haben müssen. Warum ist es für euch naheliegend, das zu tun? Wie nehmt ihr das wahr?

Andrea Lumplecker: Wir verorten uns beide in diesem Sinn in der Kunst, nicht drinnen und nicht draußen und irgendwo zwischen allem, und school bildet das natürlich ab, als Raum und mit seinen Formaten. Performative Screenings, Reading groups, Sound Lectures, Film Talks, Versammlungen, … Wir beide haben uns vor 28 Jahren in der Schule für künstlerische Fotografie von Friedl Kubelka kennengelernt und unser Zusammenarbeiten auch über unsere Liebe zu bestimmten Sounds gefunden. Ich hatte davor Bildhauerei studiert, d.h. Objekte, aber auch ein gemeinsames Lernen – vielleicht im Sinne von social sculpture – waren mir immer wichtig. Alles zusammen ergibt für uns eine selbstverständliche Praxis.

Yasmina Haddad: Eigentlich nehme ich das nicht wahr; für uns war Sound immer mega wichtig und das kriegt unser Publikum dann halt ab. Ich hab aber das Gefühl, dass das extrem geschätzt wird. Kann sein, dass ich da störrisch bin – mich danach zu richten, was Kunst sein soll und was nicht, hier in Wien, in Österreich, in Europa, im Westen, das interessiert mich nicht… So wie ich mir auch nicht sagen lasse, dass ich mich als Künstlerin nicht politisch äußern soll – dabei meine ich nicht in der Kunst abstrakt politische Themen zu verarbeiten, sondern aktiv zu werden, wenn es nötig ist, so wie jetzt gegen den Genozid an der Palästinenser:innen.

„Hören lässt eine unbeteiligte außenstehende Position schwerer zu”

Was gibt euch das Hören und das Zu-Hören? Über welches Vermögen verfügt dieser ‘unterprivilegierte Sinn’ im Unterschied zum Sehen?

Andrea Lumplecker: Das ist jetzt nur eine Vermutung: Im deep listening fokussiere ich meine ganze Aufmerksamkeit, es ist eine Form der Meditation. Diese Praxis für eine bestimmte Zeit und in einem bestimmten Raum mit anderen zu teilen, stellt eine Verbindung her, die über das Visuelle und – bei abstrakten Klängen – selbst über das konkret Sprachliche hinausgeht. Es hebt sich so von Alltag in einer poetischen Verdichtung ab und stellt diese intensiven Momente auch von Verbundenheit her, die in unserer individualisierten, kapitalisierten und konsumorientierten Alltagswelt fehlen und die wir aber so dringend brauchen. Das Listening/Zuhören, anders als das Hearing/Hören, geht für mich über das visuelle Wahrnehmen hinaus.

Yasmina Haddad: Für mich forciert Hören schon immer eine direktere Wahrnehmung und lässt eine unbeteiligte außenstehende Position schwerer zu. Bilder können eine:n leicht einnehmen, verführen, entertainen – bei Sound funktioniert das bei mir nicht, es gibt keine Grautöne – als wäre er ehrlicher. Wenn ich etwas nicht gut finde, halte ich es fast nicht aus. Diese Klarheit in der Wahrnehmung von Sound schätze ich sehr.

Ihr seid beide nicht nur als Künstlerinnen, sondern auch als Djs aktiv. Könnt ihr erzählen, wie ihr dazu gekommen seid?

Andrea Lumplecker: Musik ist für mich die emotionalste aller Kunstformen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich nicht Musik, sondern bildende Kunst studiert habe und das Auflegen eine sehr persönliche Ausdrucksform ist, die ich mir selbst angeeignet habe – oder die wir beide uns im gegenseitigen Austausch angeeignet haben – in einer damals noch sehr male dominierten Szene, wo wir uns immer auch als Frauen beweisen mussten. In meinen DJ sets bringe ich sehr unterschiedliche Sounds zusammen, die ich liebe und wo ich sehr hoffe, dass ein Publikum meine Mixes versteht und mitträgt, sich bewegen lässt mitzuhören, bis hin zum Tanzen. Ich bin ja keine Performerin und mag es aber sehr, meine Musik zu teilen und inzwischen auch, mich beim Auflegen dem Publikum auszusetzen und so eine Offenheit herzustellen, die das Emotionale der Sounds in alle Richtungen freisetzt.

Yasmina Haddad: Ich bin mit Cosmic sozialisiert worden, was schon mal eine Fülle an unterschiedlichen Musikgenres zusammenbringt – das ist so geblieben und zusätzlich recherchiere ich gerne und nerdmässig. Oft spinne ich meine Sets um ein Thema, oder ein Zitat. Mir fällt oft das Wort „Narrativ” ein, in letzter Zeit, wenn ich gefragt werde, was ich spiele.

Was legt ihr denn so auf?

Andrea Lumplecker: Ich habe mit einem Interesse an klaren Beats begonnen, Platten zu kaufen (ich lege immer noch hauptsächlich Vinyl auf, ich mag das haptische daran), zuerst, in den 90ern, Minimal Techno, dann viel Detroit Techno, wobei ich immer auf der Suche nach den Frauen, die Musik produzieren, war. K-Hand, damals eine der wenigen weiblichen Produzentinnen, nimmt einen großen Platz in meiner Sammlung ein und ich spiele ihre Platten in jedem Set. Inzwischen ist es mir aber wichtig, die Geradlinigkeit des Techno zu brechen – z.B. mit Tracks von Muslimgauze. Diese Brüche passen einfach besser in unsere Zeit, und wenn die Zuhörenden es schaffen, dennoch weiter zu tanzen, dann finde ich das großartig. Ich beginne meine Sets immer mit meditativen, langatmigen Stücken von Pauline Oliveros oder Chants von Alice Coltrane, das öffnet meine Hingabe zum Zuhören und ich kann uns einstimmen auf alles was dann kommt und was eine ziemlich crazy Mischung sein kann: wie gesagt sind die Frauen wichtig, und davon kennen wir ja inzwischen viele: Eliane Radigue, Midori Takada, Fatima Al Qadiri, Jlin, Cooly J, Nkisi, Umfang, Bergsonist, … aber auch Pan Sonic, Robert Hood, Steve Reich, Jeff Mills und bestimmte Tracks von Surgeon haben immer noch einen Platz.

Yasmina Haddad: Alles außer Pop und Rock würd ich gern sagen. Dann fallen mir natürlich auch noch ein paar andere Genres ein wie Goa und Trance und sowas. Manchmal sag’ ich zeitgenössisch. Dann würde Hildegard von Bingen z.B. aber wegfallen.

„wir wollen klar nicht einen weißen, westlichen Mainstream wiederholen”

Musik zu hören ist eigentlich ganz zentral ein soziales Ereignis. Ihr habt das gemeinsame Zuhören bei euren Listening Sessions etabliert. Gibt es da auch einen Moment der Fürsorge, von care? Wie wichtig ist euch die Community? Fühlt ihr euch als Teil so einer Gemeinschaft?

Andrea Lumplecker: Da kommt hinzu, welche Musik wir gemeinsam hören, und da es damit politisch wird, bildet das natürlich eine Gemeinschaft. Mit unserer Recherche/der Sichtbarmachung von Flinta agieren wir (queer)feministisch, und wir wollen klar nicht einen weißen, westlichen Mainstream wiederholen. Und wenn wir dann schon am Rand, im Off (Space) sind, brauchen wir Fürsorge und Care umso dringender.

Yasmina Haddad: Ein Care-taken/Fürsorgen, auch im Sinne von einen Raum halten können in Dissonanz, in Discomfort – erkennen, dass sehr wenige es sich leisten können, sich für Harmonie zu entscheiden. Das fällt mir auch ein, weil der Care-Begriff hier oft missbräuchlich verwendet wird für eine Art des Reparierens, was ein genaues Hinsehen und mitunter auch schmerzvolle Entscheidungen zu treffen, eher verhindert.

Ich denke oft über Rhythmus nach. Der ist ja nicht nur im Akustischen, sondern auch im Visuellen zu finden. Spielt Rhythmik eine Rolle in eurem künstlerischen Schaffen?

Andrea Lumplecker: Dass ich Rhythmus in Sounds so mag, hat wohl mit dem Herzrhythmus oder den Atemrhythmen zu tun. Henri Lefebvre spricht in “rhythmanalysis” von den geheimen – physischen und psychologischen – Rhythmen, von den sozialen, den fiktionalen und den komplett hergestellten Rhythmen. In dieser Vielfalt über Rhythmus nachzudenken finde ich tatsächlich spannend, weil ich vieles auch in Frage stellen kann. In unserer künstlerischen Produktion sehe ich Rhythmen in unserer Vorliebe für das Serielle, z.b. in der Reihe der Performative Screenings, wo sich in der Wiederholung und Weiterentwicklung einer von uns erfundenen Formatform eine Hingabe zu etwas abzeichnet, etwas Mäanderndes, das dennoch einen Kern, das uns Wesentliche, in der Wiederholung beibehält und abbildet.

Yasmina Haddad: Ich glaube schon, dass Rhythmus und Stil sehr viel miteinander zu tun haben… Manchmal verhaken sich Dinge, alles wird kompliziert und schwer, die Kommunikation stockt. Wann bleibe ich hartnäckig? Wann Loslassen? Da spielen dann Intuition und Rhythmus vielleicht eine Rolle, wobei ich mir bei beiden Begriffen was vorstelle, was durch Erfahrung manifest wird.

Wie schwierig ist es in Wien einen Offspace zu betreiben? Ihr habt school 2011 gegründet. Welchen Herausforderungen steht ihr gegenüber?

Andrea Lumplecker: Wir wissen wirklich zu schätzen, dass es in Wien und in Österreich eine tolle öffentliche Förderstruktur gibt und wir da auch sehr frei agieren und unser sehr persönliches Programm umsetzen können. Natürlich würde das aber nie reichen, um davon zu leben, und unsere Jobs als Lehrende usw. und das Betreiben des Spaces braucht oft mehr als alle Energien. Die Herausforderung ist diese oft physische Vereinbarkeit, die Grenzen, wieviel könnten wir machen und was geht sich im realen Leben aus. school bildet aber unsere Seele ab.

Yasmina Haddad: school besteht auch als Gegenposition zur starren Institution, die Regeln befolgt. Wir bestehen auf allen Freiheiten, die das Konzept der Demokratie, zumindest theoretisch, bietet. Es gab nie kapitalistische Absichten oder Expansionsgedanken – so haben wir uns unsere Freiheiten über die Jahre auch behalten.

Ihr seid beide aktivistische Künstler:innen. Politisch aktiv zu sein, ist nicht immer attraktiv. Nicht für Fördergeber:innen, oftmals auch nicht für Besucher:innen. Wie nehmt ihr das wahr in einer Stadt wie Wien?

Andrea Lumplecker: Kunst als Praxis bietet so viele Möglichkeiten, sozial, aktivistisch, politisch zu sein – es ist für mich klar, dass ich diese ästhetischen und intellektuellen Möglichkeiten nutzen muss. Unser Space ist ein diskursiver Ort und das aktuell Politische ist ihm eingeschrieben. Wir gehen damit völlig offen um und wir wollen, dass Menschen hier ihren Platz finden dürfen, den es anderswo so nicht gibt. Eigentlich erfahren wir mehr dieses positive Feedback, die Bestätigung der Bedeutung, die ein politischer Raum für marginalisierte Communities hat.

Yasmina Haddad: Wir haben ja auch keine Wahl – man setzt sich doch ein für die Dinge die einem wichtig sind (vor allem wenn man das Privileg hat, einen österreichischen Pass zu haben, an der Uni zu arbeiten u.s.w.). Um bei Palästina zu bleiben: es geht ja nicht um so einen hegemonialen Akt der Hilfeleistung, sondern darum anzuerkennen, dass mein Wohl vom Wohl der anderen abhängt und das unweigerlich miteinander verbunden ist. Deswegen muss ich was tun – weil ich in einer Welt, die über solche Brutalitäten hinwegsieht, nicht leben will.

Eine sehr grundlegende Frage, aber: Wie seht ihr überhaupt das Verhältnis von Kunst / Ästhetik und Politik?

Andrea Lumplecker: Für mich beantwortet sich diese Frage in Fred Moten und Stefano Harney’s „Poetik der Undercommons”: Kunst als Alltagspraxis des Tuns und Schaffens „in einer (Per)Version des alten Griechischen Sinns von poiesis. Es ist eine soziale Poetik: Ein permanenter Prozess, in dem Menschen Dinge und einander erschaffen, oder genauer gesagt, in dem kontinuierlich unteilbare Differenzen geschaffen werden. (…) Es ist für uns notwendig, es zu bewohnen, aber auch, es zu studieren und in ihm zu studieren, in unserem und als unser Praktizieren von ihm.” Das trifft es, finde ich, auf den Punkt genau.

Yasmina Haddad: Manchmal bekomme ich Angst vor so einer Demystifizierung von allem (vielem) – in diesem Sinne fände ich es schön, die Frage unbeantwortet zu lassen. Andreas Antwort gefällt mir aber auch sehr gut!

This article is brought to you by Struma+Iodine as part of the EM GUIDE project – an initiative dedicated to empowering independent music magazines and strengthen the underground music scene in Europe. Read more about the project at emgui.de

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.